給水管・配水管ともにポリエチレン管を本採用している前橋市にて、エスロハイパーJWを使用した新設配水管工事を取材。

掘削と融着接合の同時並行作業など、ポリエチレン管ならではの特長を活かした本工事について、ご担当者様にお話を伺いました。

インタビュー:2021年9月21日

前橋市水道局水道整備課 山井様 / 株式会社狩野設備 狩野様・鹿沼様

(新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用してインタビューを行いました)

工事のあらまし

群馬県の県庁所在地、前橋市。給水人口33.5万人、導送配水管の総延長は2,582kmに及ぶ同市では、平成20年度より水道管の耐震化に着手し、現在は給水管・配水管ともにポリエチレン管が本採用されています。

今回は、配水用ポリエチレン管・エスロハイパーJWを使用した配水管新設工事をレポート。計画・設計から現場監督まで担当されている、前橋市水道局水道整備課の山井様、施工を担当された株式会社狩野設備の狩野様・鹿沼様に、採用の経緯や、エスロハイパーのメリット、施工時のご感想を伺いました。

※給水人口及び導送配水管総延長は令和元年度事業年報より

- まず、今回の工事概要について教えてください。

-

左から 山井様 鹿沼様 狩野様 山井様 今回の工事は、埋設配水管の新設工事です。このあたりには産業団地が新しく建設される計画があり、現在は用地を取得する企業の募集を行っています。それに先立つ造成工事の一環として、事業所が使用するための配水管を新設することになりました。今回の工事では、口径150mmのエスロハイパーJWを約130m布設しています。

- エスロハイパーJWはどんな経緯で採用されたのでしょうか。

-

山井様 前橋市では、平成20年度から耐震管の採用を検討して以来、段階的に耐震管の採用を進め、現在は新設、更新ともにすべての工事で、代表的な耐震管である配水用ポリエチレン管と耐震型ダクタイル鋳鉄管を採用しています。

私は平成26年度に水道局に配属になったので、それよりもっと前からになりますね。今回に限ってというわけではなく、既に前橋市で多くの施工実績があり、この現場でもエスロハイパーJWを使用することになりました。

- 既に市でご採用いただいているのですね。今回の工事で、耐震型ダクタイル鋳鉄管でなく配水用ポリエチレン管が選択されたのはどうしてでしょうか?

-

前橋市水道局 山井様 山井様 基本的に、口径150mmまでは配水用ポリエチレン管、200mm以上は耐震型ダクタイル鋳鉄管を使用しています。150mmまでポリエチレン管が選択される理由として、日本水道協会で150mmまでが「規格化」されているということもありますが、施工費用が安く済むことも大きな理由です。管路の耐震化とともに工事費のコスト削減は事業体にとって大きな課題となっていますから。

口径150mmまでは配水用ポリエチレン管の方が耐震型ダクタイル鋳鉄管に比べて施工単価が大幅に削減可能です。

- 前橋市では新設管の工事が多いのですか?

-

山井様 今回の現場は新設管の工事ですが、もちろん既設管の布設替えも行っています。年間200ほどの工事があり、更新工事の方が割合は多く、更新が7、新設が3くらいです。

新設工事は区画整理事業や、今回のように産業団地が出来ることで、新しい道路や宅地の建設に合わせて行われます。一方で、既設管路の老朽化は年々進んでいきますから、更新工事も日々とめどなく進められています。

- 更新工事の場合、老朽管の把握はどのようにされているのでしょうか。

-

山井様 漏水のような明確な老朽化により更新を行うこともありますが、市内の水道施設は台帳で管理しているので、布設から長期間経っている管路から計画的に更新工事を行っています。古いものでは昭和40~50年代に布設された塩ビ管路もあり、50年近く経過していることになります。このような老朽管は今後さらに増加していきます。

地震などによって水道が使えなくなったら、市民の命にかかわりますから、全管路の100%耐震化を目指して日々更新を進めています。

- 今回の工事について、施工の面からも伺います。

狩野設備様ではエスロハイパーJWの工事は多いのでしょうか? -

株式会社狩野設備 狩野様 狩野様 山井さんが話していたように、前橋市で本採用されてますから、施工経験は何度もあります。200mm以上のダクタイル鋳鉄管の工事ももちろんありますが、最近はポリエチレン管を使用する小口径の工事がほとんどです。建物の配管工事もやっているので、エスロハイパーAWも使用することがあります。EF(電気融着)接合にはすっかり慣れていますね。

- エスロハイパーJWとEF接合について、最初の印象はいかがでしたか?

-

株式会社狩野設備 鹿沼様 鹿沼様 正直、はじめはしっかりと接合できているのか不安がありましたね。ダクタイル鋳鉄管など、職人の手ではめ込む場合は接合の手応えが直接感じられるんです。EF接合の場合は、手順を守れば機械を繋げてスイッチ一つで接合してくれます。簡単ではあるのですが、インジケーターの突起が完了の印とわかっていても、外から融着部分は見えないので、水圧試験の結果が確認できるまでは不安でした。

狩野様 工事業者の間でも、導入当時は不安の声が非常に多かったです。やっぱり慣れているやり方が安心できますよね。しかし、積水さんの施工講習会や現場での立会講習もあり、認知度や経験値が上がっていきました。水場での施工など気をつけるポイントはありますが、施工要領を守れば問題ありません。

耐震性が高いことも印象深かったですね。地盤のズレに合わせて管が壊れずに曲がるデモ試験の様子は見ていて驚きました。本採用から既に約10年にわたって実績がありますから、施工全般に不安はありません。今ならこれから採用となる役所の方や工事店の皆様にも、大丈夫、安心ですよと言えます。

- 施工におけるエスロハイパーJWのメリットを教えてください。

-

鹿沼様 やっぱり樹脂管は金属管に比べて軽いのが一番のメリットですね。鋳鉄管なら小口径でもクレーンで吊り上げないといけない。ポリエチレンなら今回のような150mmのサイズでも人の手で運べますから。施工時だけでなく準備運搬も楽なんです。怪我の心配も軽減します。

今回は、掘削と融着接合を同時並行する方法を取り、掘削段階から地上で直管の接合を行い、掘削完了に合わせて直管3本分の長さを人力で一気に掘削溝に降ろし、埋設管と接合しました。軽量なポリエチレン管だからできることで、より軽い口径75mmや100mmであれば更に楽でしょう。

実は、この方法は積水さんの提案で初めて試したんです。ケースによりますが、現場条件によっては短時間での施工が必要だったり、水が出て溝内での接合が難しかったりする場合もありますから、そういった場面では特に有効だと思います。

また他のメリットとして感じるのが、精密機械である融着機を使用することで、一つ一つの施工手順をしっかりと確認しながら、着実に施工を行うという意識が強くなることです。 機械の力を借りて労力が減るからこそ、手順は毎回しっかりと確認しながら正確な工事をすることを心掛けるようになり、総合的に見て工事全体に良い効果を生んでいると思います。もちろん、施工する立場からすれば、ポリエチレン管でも他の管種の場合でも、決まった手順に従って確実に施工することは同じですけれども。

- では、設計の面からのメリットについても山井様にお聞きします。

-

山井様 先にお話しした通り、コスト削減が一つの大きなメリットです。それから、ポリエチレン管は鋳鉄管と比較して設計の自由度が高いことも挙げられます。

- 具体的にはどのような点でしょうか?

-

山井様 管路の曲がりの部分では、水圧によって継手や管を動かそうとする不平均力という力が発生します。鋳鉄管の場合、不平均力による接合部の抜けを防止するため、コンクリートブロックで防護したり、離脱防止継手を使用して必要な一体化長さを確保したりする「スラスト対策」の必要があるんです。

ポリエチレン管では、管と継手が融着で一体化して抜けの心配がないので、このような検討が不要で設計にかかる労力も軽くなります。実際、大きな地震の発生時にも安心ですね。狩野様 自由度の高さは、施工の面からも言えますね。

工事を進めていると、設計段階では分からなかった不測の事態が発生することもあります。何せ既設管は埋められてから40~50年が経過してますし、地面の下は掘ってみないと分からないですから。PE管は軟らかいので50mmや75mmであれば生曲げが出来る。現場でちょっとした曲げ対応をすることも多いです。山井様 設計側からしても、実際に施工される方がやりやすいのが一番ですから、助かっています。採用検討の当初は役所内、工事店さんからの反発はものすごく大きかったと聞いていますが、採用して実際に工事をしてからはポリエチレン管について「良かった」との声が大きくなっていると感じています。

- ありがとうございます。では最後に、積水化学に対してのご要望や期待することはありますか?

-

鹿沼様 融着機のつくりがもっと頑丈になってくれると、嬉しいですね。もちろん、工事に使用する道具は融着機に限らず丁寧に扱うことは心掛けていますが、アクシデントで故障してしまうことも。修理に出すと戻ってくるまで時間がかかりますし、進行中の工事が進められなくなってしまいます。現在2台を所有していますが、現場が複数あることもありますから。

それから、小型で軽量な融着機もあると良いと思っていたんですが、ちょうど今日新型のコンパクトな融着機を見せてもらいました。持ち運びもしやすくて、操作方法もこれまでと変わらないようなので、早速購入を検討していますよ。これにオプションでも構いませんから、衝撃防止の外装などがあれば現場ではうれしいですね。山井様 前橋市では配水管・給水管ともに青ポリのエスロハイパーを採用していますが、現在、配水管から給水管への分岐部に使用するEFプラグ付サドルの導入テストを始めています。

従来のサドルでは分水栓が砲金製なので、ポリエチレン製のパイプと比べて地震や腐食に弱いですよね。配水用ポリエチレン管は100年以上の寿命と言われていますが、それより早く分水栓の寿命が来てしまい、本管よりも早めの修繕が必要になってしまいます。EFプラグ付サドルはすべてポリエチレンですから、給水管と配水管が融着で一体化して、より強固な管路を築くことができると期待しています。

前橋市の施工方法に合わせた水圧試験治具も作っていただきましたし、施工がしやすい新型のクランプも今年度中には出揃うと聞いています。今後もメーカーさんには業者の方の工事がやりやすいように、製品や治具の開発・改良を続けてもらって、水道事業に貢献していただきたいです。

今回も本管の時と同様で業者の皆さんからは心配や反対の声も上がっていますが、将来の安全性と経済性、施工性をトータルで鑑みながら導入の検討を進めているところです。

期待にお応えできるよう、製品改良に努めてまいります。本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。

今回ご紹介させていただいた製品

水道用耐震型高性能ポリエチレン管 エスロハイパーJW

製品解説

1995年、日本で最初にポリエチレンによる配水ラインを開発・製造、販売して以来、その優れた特性により、ライフラインの耐震化・コスト縮減など、多くの信頼と実績を築いてきたエスロハイパー。その性能が評価されて、水道ビジョン、水道事業ガイドラインにおいても、耐震管材に位置づけられ、ますます注目を集めています。JWWA規格品・準拠品であるエスロハイパーJWは積水化学の高い設計・製造技術、そしてEF(電気融着)接合によって、施工を大幅に効率化。継手の品揃えを追加し、様々な施工状況にも対応。また、給水ラインとの接続もスムーズに行えます。安全性が高く、高性能な製品の供給をお約束するエスロハイパーJW。人々の、そして、水道事業の発展に大きく貢献していきます。

特長

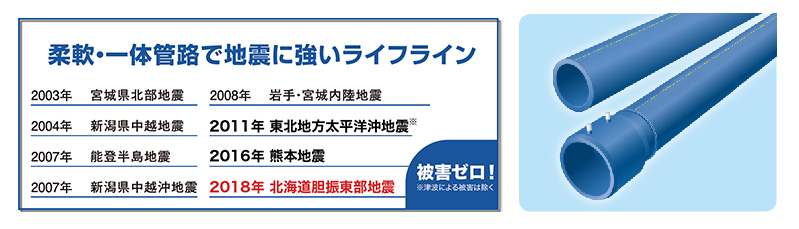

【耐震性】

EF接合により一体化管路を構築。継手の抜けがありません。

柔軟性に優れ、地震や地盤沈下の場合も破損・漏水しません。

厚労省耐震化に関する検討報告書 「耐震管として区分されています」

【耐食性・衛生性】

サビ・腐食が発生せず、長期にわたり安心して使用できます。

また、衛生的で地球にやさしい材料です。

【施工性・省力化】

軽量のため持ち運びが容易です。

また、柔軟性があり、生曲げ配管により継手の数を減らせます。

【耐久性・経済性】

配水用ポリエチレンパイプシステム協会では、山形大学の栗山教授にご参加いただき、多岐に亘る実験、検討を行った結果、配水用ポリエチレン管路の100年寿命を検証しました。

ダクタイル鋳鉄管に比べ、コストダウンが図れます。

これ以降は会員の方のみご利用いただけます

会員登録済みの方

未登録の方