地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センターは、BCP対策の検討を進める中で水供給の生命線となる400m3受水槽の耐震性を不安視され、受水槽のメーカーである当社、積水アクアシステムに調査を依頼。そこで水槽診断士による耐震診断を行い、耐震強度等の不足を明らかにした上で、同センターの要請に基づき、受水槽の更新・耐震化だけでなく、BCPに貢献する各種の提案を実施。この提案に加え、当社が有する病院での施工実績や製造から設計、施工、管理までを一体的に担えることなどを評価いただき、3期にわたる工事を発注いただくこととなりました。この背景と同センターにおけるBCPの取組みや、当社の評価について、同センターの施設・保全グループ(設備管理室)の臼井久直サブリーダーに、お聞きしました。

大阪急性期・総合医療センター

インタビュー:令和元年6月

- 大阪府外の読者もいらっしゃいますので、まずは大阪急性期・総合医療センターの概要、府内の医療機関における位置付け、果たしている役割などをご説明いただけますか。

- 当センターは、「高度救命救急センター」と「大災害に対応する基幹災害医療センター」という2つの役割を担う府内唯一の総合病院であり、超急性期から回復期までの幅広い医療に加え、他の病院では困難な難病にも対応できる高度専門医療を提供しています。

進歩する医療や高度化する健康へのニーズ等に対応し、診療範囲を拡大するため昭和60年代から施設の近代化に着手しており、平成30年には当センターと大阪市立住吉市民病院における小児・周産期医療の機能を統合した大阪府市共同住吉母子医療センター(南館)が開設しました。現在の延べ床面積は90,282m2、病床数は865床です。

- 臼井サブリーダーご自身のことを伺ってもよろしいですか。

-

臼井サブリーダー 民間の空調設備の自動制御関連会社を経て平成5年に大阪府に採用され、当時の大阪府立病院に配属されました。同病院は平成15年に病院名を大阪府立急性期・総合医療センターに変更し、平成18年には運営主体が大阪府から地方独立行政法人大阪府立病院機構に移管されました。また平成25年からは公務員型の特定地方独立行政法人から非公務員型の一般地方独立行政法人へ運営形態が変更され、これにより職員の立場が公務員から法人職員になり、府に戻られる方もいましたが、私は「自らが有する技能を社会のために最も有効に活用できるのは、今の職場をおいて他には無い。今後もこの病院で、府民の命と健康を守る裏方として貢献したい。」と考え、引き続き急性期・総合医療センターで働くことにしました。

- 施設・保全グループ(設備管理室)の責任者として、部下の育成に当たってどのようなことを心掛けておられますか。

-

大阪府立病院機構の設備管理技術員採用試験受験資格には、必須の電気主任技術者と併せて、冷凍保安責任者や消防設備士など、指定された資格の中から一つ以上の資格を有することが定められております。職員は既に様々な資格を有しているのですが、更なるスキルアップを図る一つの手段として、新たな資格の取得を推奨しています。

資格取得のための受験勉強によって得られた体系的な知識は、日々の業務遂行の中で非常に役に立ちます。部下達にも同じ体験をしてもらえればと考え、積極的に資格を取得するように呼び掛けており、私自身も新たな資格にチャレンジしているところです。

お話を伺う積水アクアシステムの高橋(中央)、片山(奥)、丸山(手前) もう一つ重要なことは、私達が負う〝基幹災害医療センターの設備管理室職員である〟という責任を、常に自覚し続けなければならないことです。当センターは総合的かつ高度な医療を提供し、府民の命と健康を守る公的役割を有しているため、一時も病院機能を止めることは許されません。万が一、大災害が起こってしまった時には、基幹災害医療センターは、災害拠点病院の中核となって、災害時医療を提供する重要な社会的使命があります。こうした施設における受変電・衛生・空調・防災・医療ガス等全ての設備の管理・保全を担うわけですから、相応の覚悟が必要です。大災害による混乱の中、各種専門業者の支援が得られない状況下で、自らの技術力だけを頼りに病院機能を維持しなければなりませんし、何より、例え自分自身が被災したとしても、〝家族の安全が確保でき次第直ちに職場に復帰し、病院機能を守るために為すべきことを為す〟と言う強い決意が必要です。

私自身も常々家族にそのことを伝えてありますし、部下にも同じ心構えで仕事に臨んでもらいたいと考えています。設備管理技術員採用試験の第2次選考には面接がありますので、私はそのことを必ず質問しております。

私達が担う社会的使命を全うするため、部下の育成には〝技術力の研鑽〟と〝責任の自覚・決意の持続〟を基本に取り組んでいます。

- 貴センターにおけるBCP(事業継続計画)についてご説明いただけますか。

- まずは、災害拠点病院におけるBCPを取り巻く状況をご説明します。

厚生労働省は、平成28年に発生した熊本地震の教訓を踏まえ、災害拠点病院にBCPの策定を義務付けました。平成31年3月までの猶予期間が設けられており、東日本大震災以降は努力目標とされてきましたが、熊本地震を受けて対応を強化しました。

しかしながら、令和元年5月23日開催の第14回救急・災害医療提供体制等検討会での資料では、平成30年12月時点で災害拠点病院の28.8%がBCP対策マニュアルを策定していないことが明らかになりました。ちなみに、当センターではこうした動きに先立ちBCP対策マニュアルの策定に着手していました。

平成28年4月に就任された後藤満一総長の発案により、同年5月にBCPマニュアル策定委員会の初会合が開かれ、私は設備管理の責任者として参画しました。

マニュアルでは、発災から24時間、72時間、1週間、1カ月と、フェーズごとに各セクションの行動計画表を策定しています。例えば、各フェーズで交代を含めてどのように職員を確保するのか、長期入院の患者数などを踏まえて、どのように病床数を管理するのか等の対応を定めました。今後は訓練等を通じてPDCAサイクルを回しながら改善し、将来的にはBCM(事業継続マネジメント)を組み込んだものにしていきたいと考えています。

- 受水槽の改修は、BCPの策定を進める中で必要性が浮き彫りになったと伺っています。

-

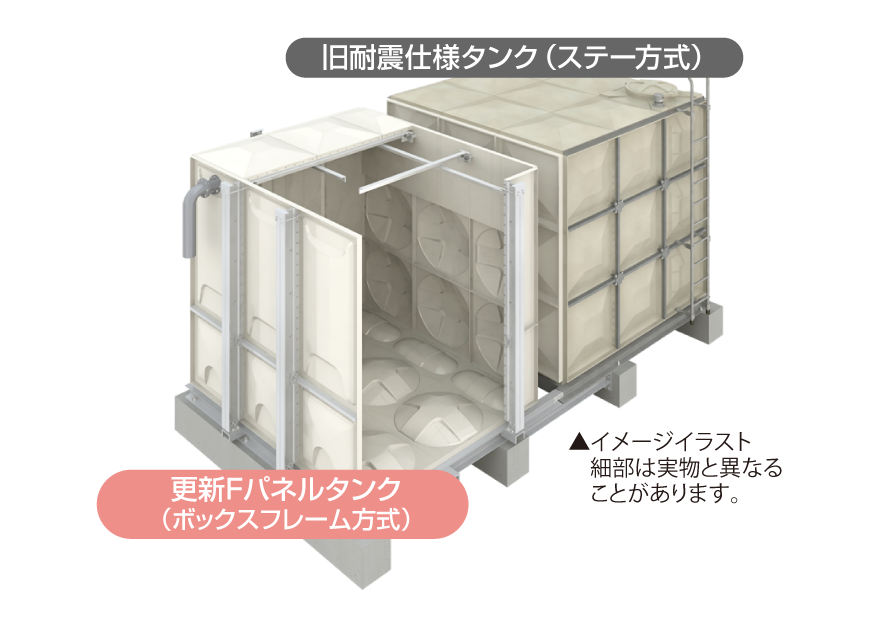

左:新耐震 右:旧耐震 ご指摘の通りです。センター内の施設・設備の点検を行った結果、基幹設備である400m3の受水槽の耐震性に懸念があることが判明しました。

当センターでは、大阪市水の500m3の受水槽と、井水プラント(368m3/日)で処理した水を地下に設置している400m3の受水槽(200m3×2基)で貯水した後に、各棟へ給水しています。大阪府・市の危機管理室が公表した大阪府域における南海トラフ巨大地震の被害想定によると、大阪市域では最大で全体の94%が断水し、断水の解消には発災後約40日間必要とされています。まずは最も厳しい条件設定で、大阪市水が40日間断水することを想定し、水供給を確保することを課題としました。井水プラントは地震時でも稼働するとされていますが、貯水機能は持ち合わせていないため、備蓄水の観点から受水槽の耐震性の不安は早期に払拭する必要があると判断しました。生命線である400m3の受水槽は昭和62年の建設であり、耐震性に懸念があり、完成図書を調べると、積水工事と記載されていました。調べてみると現在の積水アクアシステムだと判明しましたので連絡を取ったところ、無料の耐震診断を行っているとのことでしたので依頼しました。簡便な耐震診断かと思っていましたが、量質ともに有料の耐震診断と遜色ない報告書を提出していただきました。

- ありがとうございます。当社では(一財)ベターリビング認定の水槽診断士による耐震診断を行っています。これは診断基準に沿った調査であり、診断結果の妥当性を第三者に明確に示すことができます。また、設備工事に精通している企業として関連法規や設計指針に基づく包括的な提案を心がけており、お陰様で皆様からご好評をいただいています。

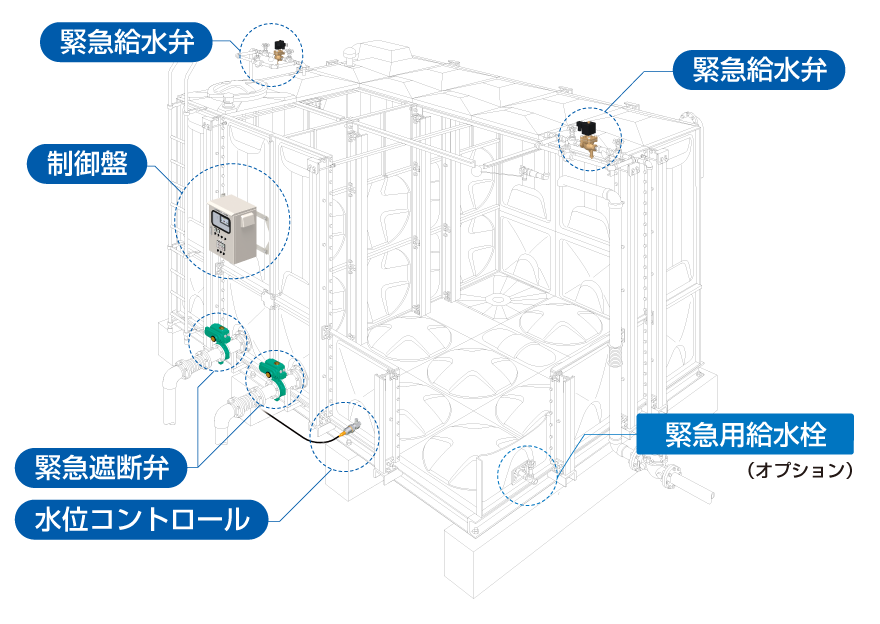

- そうですか。診断の結果、当センターの場合は耐震機能とスロッシング対策が、現行の耐震基準に適合しておらず、耐震クラスSが求められる重要施設であることから、改修工事を検討するよう提案を受けました。また、概算の見積もりを依頼したところ、受水槽の耐震性向上のみならず、緊急時に各受水槽で自動的に水を貯めるシステムや各受水槽における保有水量等が常時監視できるシステムの導入、断水を回避して受水槽の更新を行う工法の提案など、しっかりとした工事計画を提案していただきました。

積水アクアシステムは、地方独立行政法人大阪市民病院機構の大阪市立総合医療センター、地方独立行政法人大阪府立病院機構の大阪母子医療センターでも、受水槽改修工事の実績を有していました。このため、同社は、大きな社会的な責任を有し、一時も水の供給を止めずに更新することが求められる病院の特性を理解していると考えました。また、こうした実績に加えて、高い技術力を誇り、優れた提案もいただきました。当センターは災害拠点病院であり、災害時の備蓄水に不安を抱えたままは望ましいことではありません。当センターではほとんど前例のないことですが、関係する機関と入念に協議を行った結果、緊急性が高いことや、設計施工が可能なエンジニアリングメーカーであり、提案内容や工事計画が発注者目線であることから、積水アクアシステムに随意契約で発注しました。

1期工事では貯水の要である400m3受水槽を更新

主要な管路を耐震性能に定評のあるエスロハイパー(水道配水用ポリエチレン管)に更新

- お聞きするのが少し怖いのですが、当社の取組みについて、どのような点を評価していただいていますか。

- 工法では、断水を回避して水槽の更新を行う「FDNS工法」が良かったですね。特に高置水槽を断水せずに更新することは極めて困難で悩みの種でした。高置水槽は重力落差を利用し、施設内に水を供給するので、高置水槽の断水は施設内の水供給が瞬時に停止することを指します。病院の運営を継続しながらの水槽更新工事において、FDNS工法は病院の運営を妨げない工事として絶大な効果を発揮してくれました。

3期工事では受水槽と高置水槽をFDNS工法(不断水工法)で更新

(写真:既設の高置水槽の更新工事の様子)

新たな水槽を設置

製品では積水アクアシステムならではのBCP対策製品である、出水口の閉栓と同時に、流入口の弁を強制的に開栓し、通常の給水停止ライン以上に貯水することが可能になる「貯得(ためとく)」が良かったですね。御社は製品の製造から設計、施工、管理まで、全て一貫して実行できる体制を整えているエンジニアリングメーカーですが、メンテナンス工事にも対応する部門がある等、顧客目線に立った組織体制も良かったです。

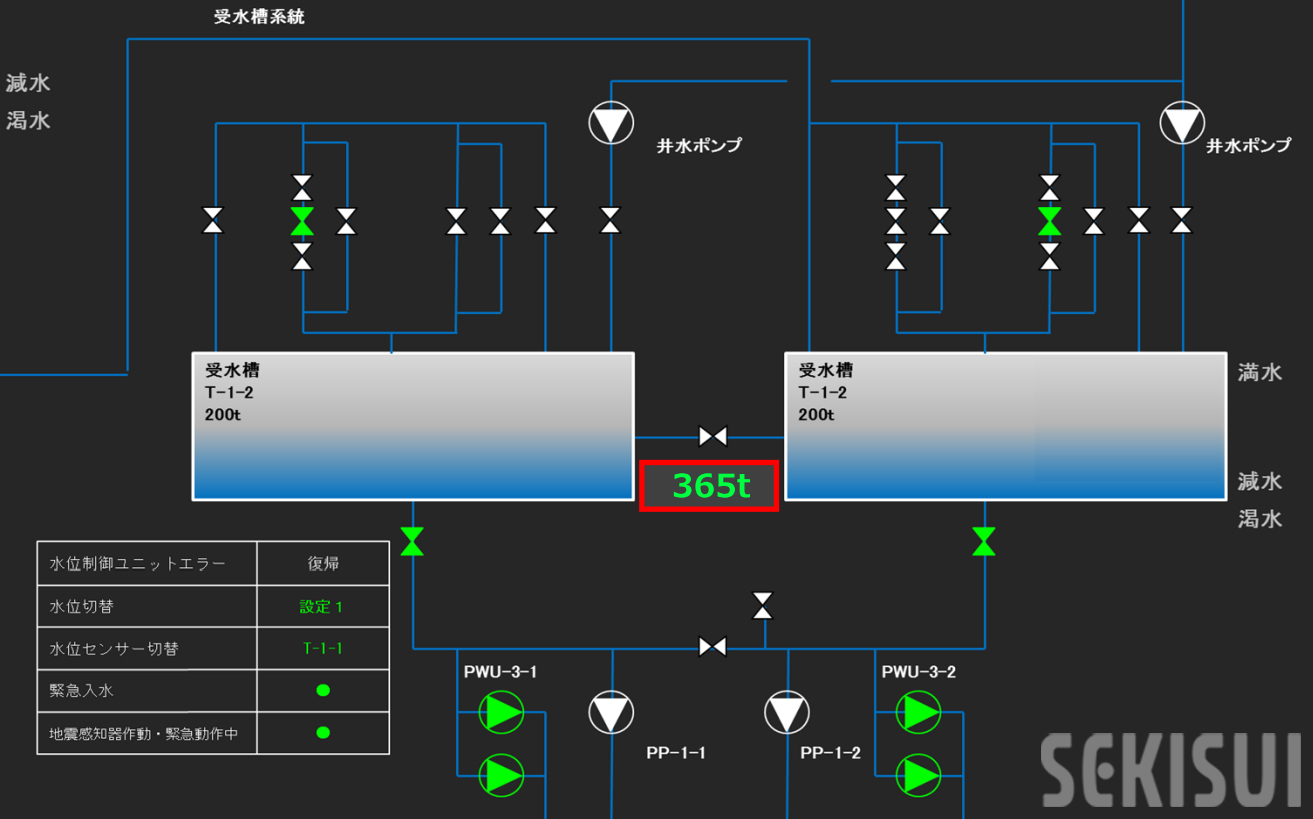

また片山さん、丸山さんの発注者側に立った提案も非常に好感が持てました。例えば、これまで各受水槽の水量を把握するには職員が現地で目視確認をしていましたが、主要なタンクの水量を中央監視室で常時把握できる方法を提案いただきました。

(中央監視への情報取込み)

(水量監視・電動弁等 遠隔操作)

※写真は開発中のモニター画面

当センターの保有水量を常時監視できるということは、給水車が必要になるタイミングをタイムリーに把握できるということです。災害発生時の対応に追われるスタッフが、当センターにある水槽の貯水量を目視確認する作業を軽減できるため、災害対応に追われるスタッフの人員配置の効率化にも寄与することができます。水量の常時監視に加え、中央監視室から電動弁等を遠隔操作できるようにする提案もあり、運用者の立場に立った提案だったと思います。

自動制御装置の導入にあたり、井水を優先的に使うようにも配慮してくれました。井水の方が大阪市水よりも安価なため、ランニングコストもしっかりと考慮してくれています。設計施工であることから、設計と施工を分離発注することに比べコストメリットも発揮されました。

もう、これぐらい誉めれば良いですか(笑)。とにかく積水アクアシステムさんには、良い提案・設計・施工・管理をしていただきました。営業と現場を担当してくれたお二人が社内で表彰を受けたと聞きましたが、私としても喜ばしい限りです。

過分なお褒めの言葉をいただき、大変恐縮しております。今後とも貴センターの立場に立った提案等に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター様からは3期にわたる工事を受注しています。

1期工事では同センターの貯水の要である400m3受水槽を更新、2期工事では平成30年にオープンした大阪府市共同住吉母子医療センターの水供給が大阪市水の受水槽(500m3)のみとなっていることから、井水・市水を貯水している400m3受水槽からも給水が可能になるよう新たな管路を構築しました。埋設部の管路構築にあたり、耐震性能に定評のあるエスロハイパー(水道配水用ポリエチレン管:積水化学製)を採用し、埋設管路の耐震性能にも配慮した工事を実施しています。

3期工事ではFDNS工法による更新以外にも1槽式でメンテナンス性の悪かった雑給水槽を2槽式に更新し周辺配管の配置を見直す等、メンテナス性の改善も実施

3期工事では高置水槽3基と受水槽1基を更新しました。最大の課題は高置水槽の更新工事で、断水は施設内の水供給が瞬時に停止することを指しますが、断水が回避できるFDNS工法(不断水工法)が、絶大な効果を発揮しました。水槽の更新工事に留まらず、給水制御装置や監視システムの再構築等、運用される方の困りごとを真摯に受け止め提案してきたことが、評価されたことを大変嬉しく思います。

これからも積水アクアシステムはお客様の立場に立った提案を心がけ、お困りごとの解消のお役に立ってまいります。

今回ご紹介させていただいた製品

不断水パネルタンクリニューアル工法 FDNS工法®

水槽の取替工事にあたり、長期間の断水を回避した効率的かつ 経済的なセキスイならではの特殊工法です。

積水アクアシステムでは水槽周りの配管やバルブ等の付帯工事も施工可能です。

メリット

- 断水が回避できます。

(※付帯配管のレイアウトによっては接続時に一時的な断水が発生する可能性があります) - 仮設水槽が不要ですので仮設給水設備の設置不要、施工費の軽減に繋がります。

- 既存水槽の設置場所での再設置(更新)が可能です。(移設工事が不要)

- 仮設給水設備の設置や移設に伴うコンクリート基礎工事等が不要で短工期で取替ができます。

災害時対応型給水システム 貯得(ためとく)

災害避難所・学校・病院・公共施設・集合住宅など、災害時に多くの人が集まる用途の施設にはグレードの高い給水システムが有効的です。

自然災害時には多くの備蓄水が必要です。

地震に強い水槽と「水」を確実に確保するシステムを統合した製品が「貯得(ためとく)」です。

特長

- 停電時でもバッテリー電源を使用して水槽に貯水することが可能です。

- 地震発生時は緊急遮断弁が動作し、配管破損による貯水の流出を防ぐと共に、満水になるまで水を自動的に貯水します。

(※雑用水用途・飲料水用途等の使用目的に合わせてご提案内容が異なります。) - 各種オプション対応も可能です。

例:水槽内より直接採水できる緊急用給水栓の取付

例:紹介事例のような水量の状態監視システムの構築

※貯得(ためとく)はお客様のご要望を伺いながら制御方法をご提案させて頂きます。

水道用耐震型高性能ポリエチレン管 エスロハイパー

「敷地内埋設配管」から「ピット内横引き管」、「給水立て管」、「メーター部」など、耐食性・耐震性に優れたオール樹脂の一体化管路を実現します

特長

- 錆ることがないので、赤水の心配なし!

- 管体独自の可とう性とEF接合により地震に強い一体化管路を構築。

- 信頼のEF接合。軽量・柔軟な管材。保温レス可能※により施工工数の省力化とトータルコストを削減します

※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますのでご相談ください

これ以降は会員の方のみご利用いただけます

会員登録済みの方

未登録の方